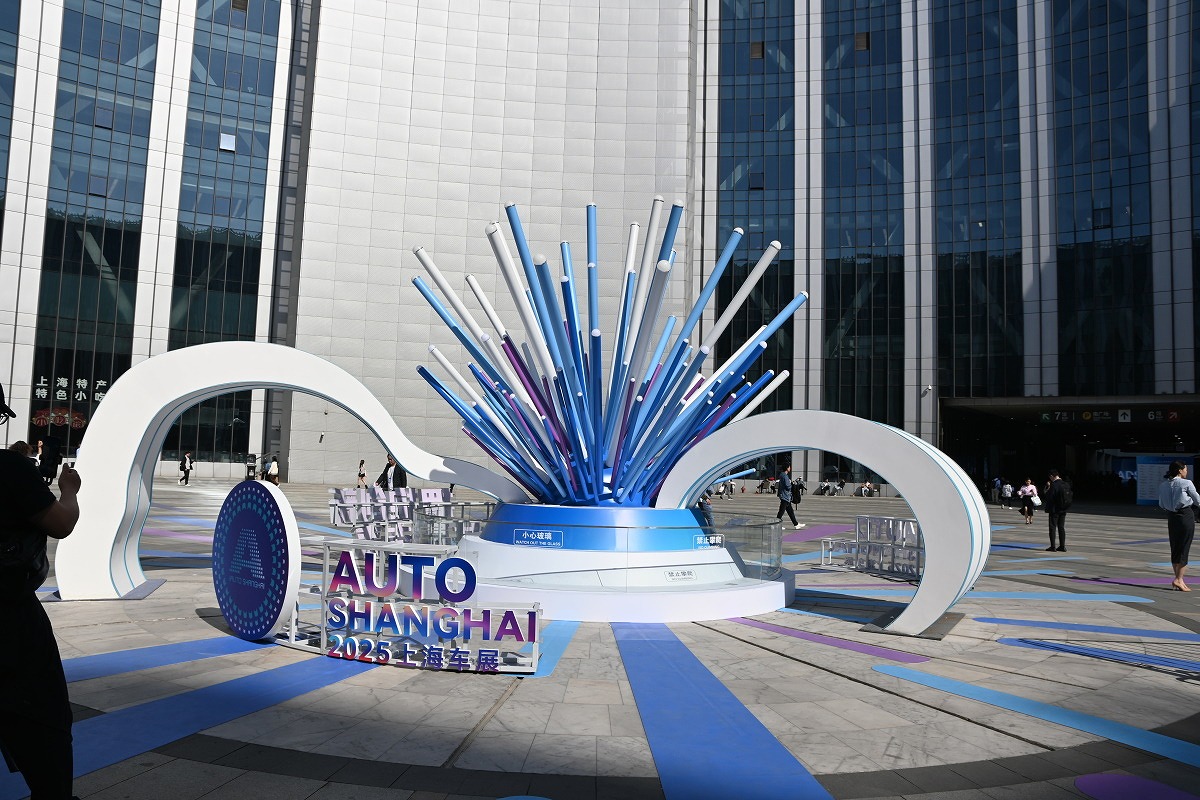

中国上海で隔年開催される世界最大級の自動車展示会「上海モーターショー2025」が、2025年4月23日~5月2日の期間に開催されました。数年ぶりに中国現地取材を行った実筆者が感じたのは「中国市場の成長速度の速さ」でした。上海モーターショーの現地取材から見えてきた、日系メーカーと中国メーカーの現在の実力差を解説します。 中国のモーターショー取材は、コロナ禍があったこともあり、2018年の北京以来となります。数年ぶりに上海取材に訪れると、街を走るクルマの顔ぶれがすっかり変わっていました。 2010年代の上海は、ドイツ車を中心とした欧米のクルマが街の主役でした。フォルクスワーゲンや、プジョー、シトロエンのタクシーやクルマが街中を走り回り、その間に少数の黒塗りのアウディ、メルセデス・ベンツ、さらに日本車がポツポツと走っている、といった状況でした。 ところが、久しぶりに上海を訪れてみると、街を走るクルマは、日本や欧米では見たことのないクルマばかり。そのほとんどが中国メーカーのオリジナルの車種でした。 あれほどたくさん見かけたフォルクスワーゲンのタクシーは、驚くほど減っていたのです。また、走行するクルマのナンバーは、半数以上が白と緑。つまり、電気自動車(BEV)とプラグインハイブリッド(PHEV)、そして燃料電池車(FCEV)からなる新エネルギー車(NEV)です。 以前から、中国は国を挙げて、エネルギー車普及に力を入れていましたが、2024年に至っては、前年比35.5%増となる約1287万台を記録。これは中国全体の新車販売の約40%を占めるほど。中でもBYDが2024年に前年比41%増、年間新車販売台数約427万台という驚くべき数字を叩き出し、国内ナンバー1の自動車メーカーになれたのも、こうした新エネルギー車の急増が背景となっているのです。 そうした状況下で開催された上海モーターショーですから、出品されていた新型モデルは、ことごとく“新エネルギー車”でした。たとえば、日系メーカーの展示車は下記のようなものでした。 ・■上海モーターショー「日系メーカーの出展車」 ・トヨタ ・・ラージセダン「bZ7」 ・・レクサス「ES」 ・ホンダ ・「ye(イエ)」シリーズ第2弾の4ドアクーペ「広汽HONDA GT/東風HONDA GT」 ・日産 ・・セダン「N7」 ・・ピックアップトラック「フロンティアプロ」 ・マツダ ・・クロスオーバーの「EZ-60」 これら展示車のパワートレインは、トヨタの「ES」がBEVとハイブリッド(HEV)、日産の「フロンティア・プロ」がPHEV、マツダの「EZ-60」がBEVとPHEVで、それ以外は純BEVです。つまり、「ES」のHEV版以外は、すべてが新エネルギー車となります。 また、これらの中で、日本市場への導入が予告されたのは「ES」のみです。つまり、そのほとんどが“中国専用車”となっているのです。 さらに、その開発自体も、「ES」以外のモデルは中国での現地開発でした。現地のパートナーとなる中国自動車メーカーとの共同開発、または中国に開発部門を移しての現地開発となっていたのです。

コメント 10件

BYDはバッテリー技術だけではなく、フル電動サスペンションや超高速回転モーターの開発でもトップを走っています。OSや自動運転も日欧米よりも進んでいます。 何よりも進化スピードが普通じゃありません。 昨日、一昨日の2日間、BYDドルフィンで高速メインで1200キロ走りました。やはりEV の長距離運用の可否は、充電速度であってバッテリー容量ではありません。 ドルフィンLRで90kw充電器があれば、2000キロでも3000キロでも走れます。先に音をあげるのは人間ですね。 それと最近の高速の急速充電器は30分制限やめたようですね。

もはや「低価格だけの中国車」というイメージは過去のものです。実際、BYDは新車の安全性能を評価するEuro NCAPで最高評価の五つ星を獲得しており、その品質は日本車と肩を並べるどころか場合によっては凌駕するレベルに達しています。性能に関してもBYDは熱効率46%の世界最高峰のPHEVを量産したり、5分充電400km走行のBEVを開発したり世界トップレベルの技術力です。価格、性能、そして品質の三拍子が揃ったBYDであり続けるのであればトヨタを超えして世界制覇も決して夢物語では無いと思います。

中国で開発、製造された車、本拠地の開発・製造品に較べて、ハイスペックだが価格が半分。このような状態、いつまでも保ち続けられるのは、おそらく、保護される本国と米国市場以外、できないだろう。自由経済や自由貿易を価値観としてきた先進国が、中国への輸出規制と中国からの輸入規制を同時に強化していること、何かを物語っている。

BEVは現状ではテスラか中華製のみだろう。 他社はPHEVまでで良いと思います。 BEVの性能はエンジン車を凌駕するし、安全性や快適性も魅力的なようです。 しかし耐久性、リセールバリュー、リサイクル、補助金依存の問題がある。 中国国内は排気ガスを規制する必要性からBEVになっているが、他国は補助金無しでは無理だろう。電力供給も課題だし。

BYDは2022年度グループで60万人規模。2024年度には90万人規模になった。 とにかくでかい。 成長しきったら大き過ぎるは邪魔にもなるかもだが、今はスケール大きいことが良い方向に。 インドのタタとかも大きくて、日本企業が相手だと生産数増やせないからと言われるケースも工場建てて対応するとか考え方が違う。 人件費安い時だけの策かもしれないが。もうそんなに安くはないか。労働者が我慢の限界を迎えて爆上がりかも。 攻めて失敗したらどうするんだろう?だけど、成長可能性高いところへの投資規模が違い過ぎる。

中国企業を甘く見ない方が良い。 昭和時代のアメリカでの日本車への見方と同じことが、 今の日本国内で起こっている気がする。 まず、中国車が日本の公道を走れる基準、市販がパスできたこと。 あと、セカンドカーや移動手段の道具として使う人には、 この金額は魅力であること。 昭和時代のアメリカ、日本車も馬鹿にされ続けてきた。 だから、ピックアップトラックの農場の仕事車や 主婦のセカンドカー的な存在だった。 それが、レクサスLS400のアメリカ販売で、 一気に高級車になってしまったのさ。 今後、日本で同じようなことが起きれば、 中国車の地位は一気に高まり、 偏見もなくなり、 日本やドイツ企業メーカーと同じように見比べて買うようになる

複雑な工業製品であるICEやHEVを製造する技術がないから、安直にBEVやPHVに流れているだけの話です。 中国市場に全力投入している自動車メーカーなどいません。 開発を現地化するということは、いざとなればいつでも切り捨てられるということです。 中国の自動車産業は全く日本にとって脅威ではありません。 何事も中庸を知らず極端な走り自滅するいつもの流れを静観するだけで十分です。

否定的な意見も有るようですが、私は数年ぶりに現地を視察して全く同感でした。中国の人達は電動スクーターで電化に慣れているからか、日本とは全く違う市場ですね。 現地のトヨタの焦りは解ります。上海の町中にトヨタやレクサス、ホントに少なくなりました。 タイも電化が進んでいると聞きます。日本市場がEV車を拒絶するのは良いけれど、また取り残されてしまうのだろうなぁと思うこの頃です。

あれほど、スマホの二の舞になるからBEVを早くやれと言われていたのに水素なんかやっているからこんなことになってしまった トヨタはこれまで隙を作らずすべてに参入して相手を倒してきたのに今回は失敗だ テスラの高速充電技術や自動運転にはとても追いつけない。BYDがテスラに追いついてきたからアジアでのシェアが増加している 来年はBYDは日本に軽EVで参入らしく傾いた日産技術者でも買うのだろう 軽EVはトルクがガソリン2000cc並みだからサクラなどとても速い スズキとダイハツがBEVゼロだから危ない。 これは日本が非関税障壁の充電ステーションをほとんど作らないという方針をやっているため長距離使わない軽EV参入なんだろう。 トヨタも今頃気づいても遅くてBYDから電池を買うことになってしまっている これはBYD製は高性能だと評価していることになり益々BYDが売れることになっている。

中国という国がどういう国か全く理解していない記事だね 中国は共産党が、白いものを黒だと言えば、国民は黒だと言わざるを得ない だから中国の国民は国産EVを買わざるを得ない それと売れ残ったEV車の新車墓場にも焦点を当てるべきです

引用: https://news.yahoo.co.jp/articles/76f4b87b1d7f4407fb1e4120bbac5c93325e52a5

コメント