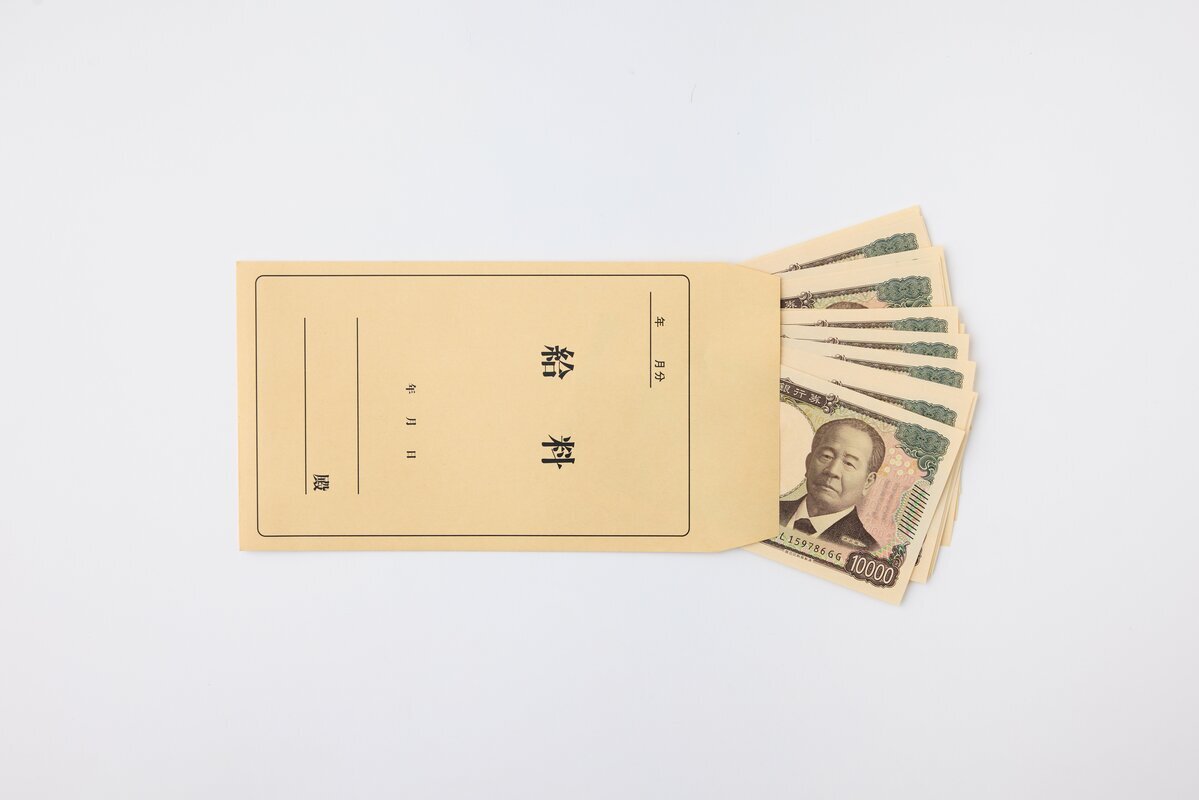

日本の平均年収は460万円。だが実態は平均に届かない人が全体の6割ほどに及ぶ。一方、1千万円を超す高給取りも増えている。参院選が迫り、消費税減税などの議論が活発になる中、根幹となる「日本の給料」を多角的に調べた。 * * * 国税庁の民間給与実態統計調査によると、2023年の日本の平均給与は460万円。1年を通じて働いた給与取得者5076万人の平均値だ。前年比1万9千円増で、ここ数年をみると微増傾向となっている。ただ、25年前の1998年は465万円。長い期間でみると、ほぼ増えていないことがわかる。 「手取りが一向に増えない。10年ほど手取りは変わっていない」(沖縄県・公務員・42歳・女性) 「一生懸命働いても少ないボーナス。気力もやる気も出ないよね」(東京都・パート・アルバイト・60歳・女性) AERAのアンケートからも給料がなかなか増えない声が届いている。しかも、最近はあらゆるモノやサービスが高くなっており、給料が増えないままだと、日々の暮らしはより苦しくなる。 取材に答えた40代シングルマザーは切実だ。 「小学6年の息子の修学旅行費が今年から4千円上がって、4万円になりました。電車の運賃の値上げが原因だそうです。私たちの頃は2万円もかからなかった記憶です。中学の制服代は8万円だと聞いています。大学進学や仕送りなんて、想像をはるかに超えるお金がかかりますよね。生活費はなんとか賄えていますが、給料が上がらないと、これから先ヤバいです」 平均給与460万円について、女性は言う。 「私からすると、年収300万円以上は『いい方』だと感じますね」 この460万円を給与の額別にみてみると、「平均」と「実態」の差が浮かび上がる。国税庁のデータによると400万円以下は2571万人で全体の5割超。400万円超500万円以下は781万人で、仮にこの半分の390万人が平均の460万円未満だとすると、全体の6割弱が460万円に達していないことになる。

コメント 10件

『ただ、25年前の1998年は465万円。長い期間でみると、ほぼ増えていないことがわかる。』 バブル崩壊以降30年以上、日本人の給料は全く上がっていないのに、税金・保険料などが激増して可処分所得が減り続けていることが最大の問題。日本人がどんどん貧乏になっているのだから企業も国内でモノが売れず業績不振・閉店・リストラ・倒産が増えるのも当たり前。ごく一部の大企業とその社員、官僚、政治家等、元々富裕層の者だけがさらに裕福になっただけ。 消費税でカネの無いところから搾り取って、豊富に有るところにさらにカネを流し込み続けている。皆さん、必ず選挙に行きましょう。自公維国を全敗させて政権交代させないと死ぬまで貧乏生活確定ですよ、、。

今後、貧富の差はより拡大すると思います。AIやシステム化、ロボット化で簡単な業務は自動化される一方でこれらを使いこなすハイスキルの方の募集は増えています。さらに日本は工場が次々に海外に移転し付加価値を産む仕事自体は減っています。しかし、高齢化や外注化によって利益が出しにくい仕事、例えば介護士や警備員などの募集が増えています。また、日本は国家としては海外に投資して利益をあげその資金で生活必需品を購入する体制になってしまいました。資金力のある企業や個人がより影響力を増してくるでしょう。資金力のない人、スキルのない人は没落して貧困層に陥り、金持ちやハイスキルの人はもっと金持ちになっていく、そういう傾向が極端になっていくと思います。

いつも思うのですが、物価高、生活が厳しいと声を聞きますが…土日ショッピングセンター、観光地等…とんでもない混雑具合… 結局みんな余裕があってお金あるんだなぁ…と静観しています。 外へ出るととにかくお金がかかるので天気が良い日はおにぎりやサンドイッチ簡単なもの作って公園が定番です。

テストの成績の偏差を取れば最高得点は100点が上限なので、標準偏差に近い分布になり「平均」は指標として有意義な数値になるが、所得のように上限と下限で1000倍以上の開きがある場合は、とても偏った偏差になるので平均は実質的な意味合いからかけ離れてしまうのだと思います。 そう言う意味では、所得上位の数%は除外して例えば「大衆平均(95%)」などとして平均を出すべきだと思います。

これからは年齢や勤続年数(習熟年数)の関係なく等級と評価で給与を決める 完全成果主義が主流になっていくと思います。 私の勤めた大手小売業がそうでした。上司の推薦と一定数以上の評価が無いと昇格試験すら受けれません。 評価は好き嫌いによって決まり年齢を重ねる程、厳しくなります。 その結果がモチベーションの低下でした。しかし人件費の削減が功をそうして?売上か下がっても利益だけは過去最高を繰り返しています。

これまででも色んな所で非常に多くの人が先に言われてきてる事ですが、平均ではなく中間値で出さないと実態から離れてしまいがちになるのは無理のない事では。 例えば100人の人がいて99人までが年収100万でも一人だけ3億円の人がその中にまざると、その100人の平均年収は300万という、劇的な変化が起きてしまいます。 あくまでも例えですが、実際の場合は99%が非課税対象者というこのような形で現実とかけ離れた平均値の算出というおかしな答えにたどり着いてしまっても何の意味もありません。 実際はここまで極端な落差ではないにしても、平均年収が460万という事は本当は過半数が300万にも遠く満たない状況なのではないのでしょうかと思わずにはいられません。

40年ほど前の話になりますが、学生の頃夏休みのバイトで大手家電メーカーの工場で炊飯器の製造ラインで組み立て作業をしていました。そこで一緒に働いていた社員の人は、その工場で長く勤務されていて、子供を大学まで進学させ、定年まで働けて生活できていました。この頃はこういった工場が沢山国内にあったと記憶しています。 特別な技能やスキルがなくても、普通の人が汗を流して働いて給料を持ち帰り、贅沢はできなくとも家族でご飯を食べて普通に生活できる世の中に戻してもらいたいものです。

確かに記録的な円安により輸出関連企業は概ね好調だが、原材料費や石油価格の高騰等により国内消費がメインの企業とは明暗が分かれている印象。 好調な企業に平均値が引っ張られているだけで、物価の高騰により生活が苦しくなった世帯の方が多いし、景気回復には至っていない。 実際、年間の物価の上昇率が4%(食品は9%)の現状において、依然国民の可処分所得が減少傾向。 30年程前(1993年)の世帯所得の中央値は550万円となっており、2022年の世帯所得の中央値は423万円と、絶対的な所得の数値についても130万円程度低下。 その間に国民負担率は12%上昇、消費者物価指数は2割上昇している訳ですから、単純な所得の低下以上に国民生活が圧迫されている。 世界的に見て国民の所得がこのような経過を辿っている国家は他に類例が無く、この30年間の経済・財政政策が完全に誤りであった事の証明だ。

単純労働は自動化AI化が進み、人が本当に必要な分野は限られて来てます。そして、人が必要なスキルは自身で身に着け自分の価値を上げる以外ありません。格差とはその辺を理解している人達が報酬を上げる。その一方で事務など生産性の低い仕事では現実中々収入は上げられません。誰でも出来るから。時給換算で常時必要でない人材はどうしても低収入になるのが現実。スキルは長くその道に従事しないと身に着きません。そして、初めて責任を負いそれに見合った収入が手に入れられます。実は社会は平等ではありません。スキルが有り、効率を上げられる人が高収入です。自分に投資出来る人のみ勝つ。人から与えられる内は単なる労働力。クリエイティブなスキルを身に着けて下さい。

こういうのは中央値で見ないと意味がないという典型ですね。 以前は一人で600万円前後稼いでいたが、今や二人でその位を稼ぐ共働きが増えてる。 少子化だが共働き家庭が増えてるので保育園の数はどんどん増えてます。 そういう現状なのに増税とか厚生年金加入拡大とかは、あり得ない。 金がないなら日本の未来は先細る一方です。

引用: https://news.yahoo.co.jp/articles/12030e6903c56f8635a69fd8bed370ed26c74636

コメント